Brustkrebs

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau. Daher widmen wir dieser Krankheitsform eine ausführliche Darstellung hier im Internet mit vielen weiterführenden Links und Materialien.

Grundsätzlich haben Frauen mit Brustkrebs gute Chancen, geheilt zu werden. Bei früher Erkennung sind es sogar über 85 % (Robert-Koch-Institut Berlin: Broschüre Krebs in Deutschland 2017/2018).

Die Diagnose sollte immer ein Anlass sein, sich gut zu informieren und die eigenen Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten kennen zu lernen. Mit unseren Informationen können wir nur Anregungen geben und keine Patentrezepte liefern.

Vorliegendes Dossier ist eine Art Leitfaden, mit dem wir Betroffene darüber informieren möchten, welche Möglichkeiten sich ergeben können, und wo es sich lohnt, bei den behandelnden Ärzt:innen genauer nachzufragen

Das Wesentliche auf einen Blick

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau. Grundsätzlich haben Frauen mit Brustkrebs gute Chancen, geheilt zu werden. Bei früher Erkennung sind es sogar über 85 % (Robert-Koch-Institut Berlin: Broschüre Krebs in Deutschland 2017/2018).

Wir möchten Betroffene darüber informieren, welche Therapien üblich oder möglich sind, welche neu sind und was ergänzend oder selbst zur Bewältigung der Krankheit und für ein besseres Wohlbefinden getan werden kann. Dies können nur allgemeine Hinweise sein. Da auch scheinbar gleiche Tumorerkrankungen unterschiedlich verlaufen und Patientinnen verschieden auf Behandlungen reagieren, kann der Therapeut im Einzelfall auch anders entscheiden.

Insbesondere ist es wichtig, sich bereits vor der Operation zu informieren, damit neue diagnostische und therapeutische Methoden auch in Anspruch genommen werden können. Außerdem sollte immer genügend Zeit bleiben, um z. B. die Notwendigkeit einer Chemo- oder Strahlentherapie individuell abwägen zu können.

Treffen Sie Ihre Entscheidung nicht nur aufgrund von Leitlinien, sondern aufgrund Ihrer individuellen Situation. Entscheiden Sie Ihren Behandlungsweg mit, am besten gemeinsam mit einem Arzt, der Ihre persönlichen Lebensumstände und die Erkrankungssituation gemeinsam einschätzen kann.

Gerne hilft Ihnen unser Ärztlicher Beratungsdienst der GfBK unter der Telefonnummer 06221-13802-0 diesbezüglich weiter.

Komplementäre Behandlungsmöglichkeiten

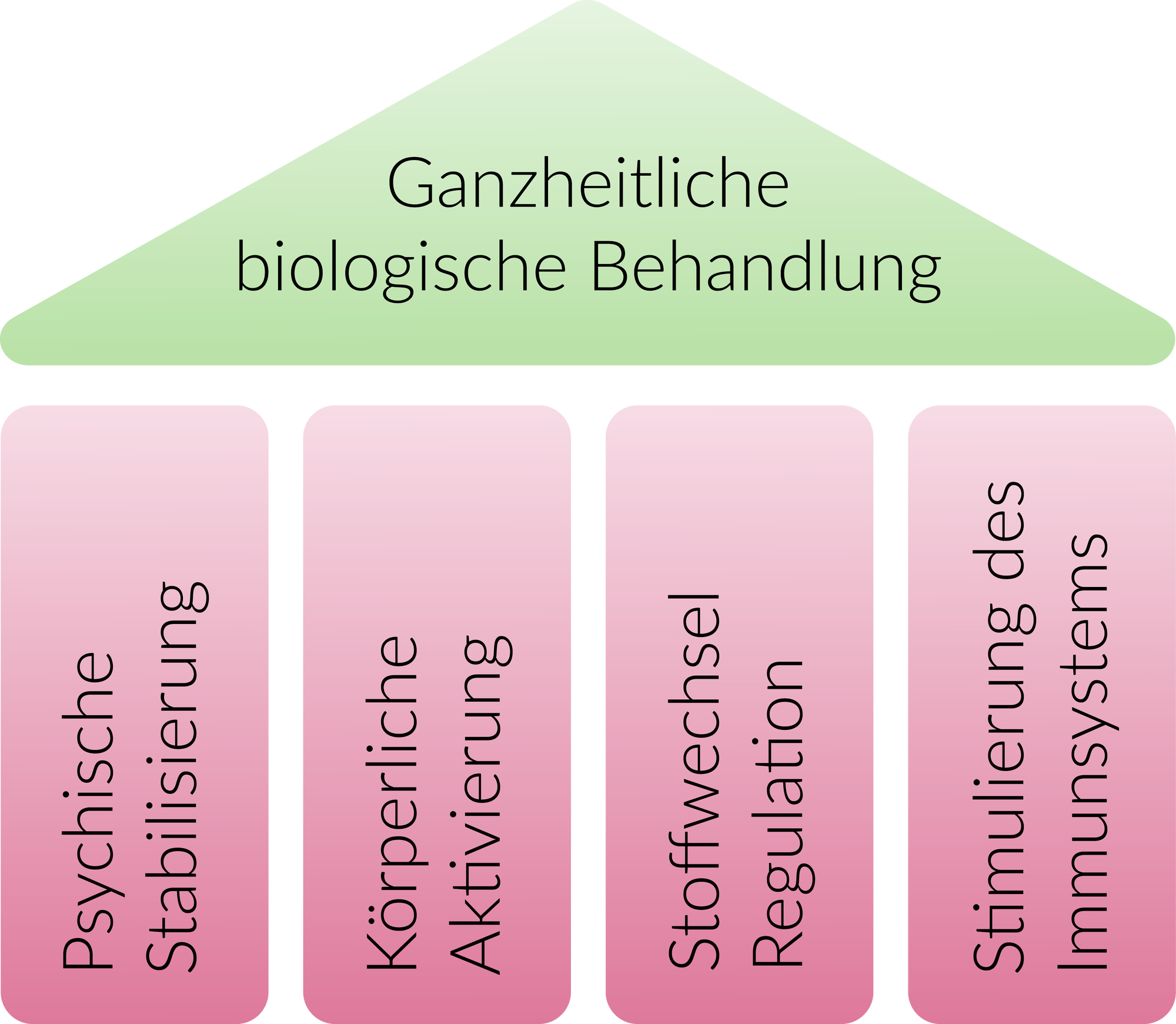

Neben den klassischen schulmedizinischen Maßnahmen gibt es eine Reihe biologisch-ganzheitliche Behandlungsmöglichkeiten, die die Schulmedizin sinnvoll ergänzen können. Die komplementären Ansätze, die normalerweise nicht als Alternative zur schulmedizinischen Behandlung anzusehen sind, basieren im Wesentlichen auf den vier Säulen der biologischen Krebstherapie (s. Abb.).

Ziel der biologischen Krebstherapie ist es,

- das Immunsystem zu stärken und somit den Körper in seinem Kampf gegen den Tumor zu unterstützen

- Nebenwirkungen zu lindern

- andere Therapien wie eine Operation oder Strahlentherapie zu begleiten.

Die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr (GfBK)

Ein schönes Beispiel dafür, wie Schulmedizin und biologische Krebstherapie Hand in Hand gehen können, ist das Zusammenspiel von Abwehr und Chemotherapie: Eine Chemotherapie wirkt bei Brustkrebs dann besonders gut, wenn bereits Abwehrzellen im Tumor vorhanden sind (Denkert C/J Clin Oncol 2009).

Zur Abwehrstärkung vor, während und nach der Strahlen- oder Chemotherapie kommen z. B. in Frage:

- Vitamine und Spurenelemente (ausreichende Versorgung mit Vitamin D, Vitamin B12, Jod, Zink und Selen)

- Mistel

- Maßnahmen zur Regulation des Säure-Basen-Haushaltes

- Heilpilze

- Enzyme

Um Wechselwirkungen mit der schulmedizinischen Therapie zu vermeiden und die Dosis optimal auf Ihre Bedürfnisse anzupassen, sollten Sie jede dieser Maßnahmen mit dem behandelnden Arzt abstimmen. So sollten Vitamin B12 und Folsäure unter der Chemotherapie nur bei nachgewiesenem Mangel ergänzt werden. Bei Bedarf kann der Arzt anhand eines Bluttests entscheiden, welche Nährstoffe genau in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt zugeführt werden sollten.

Nach einer Chemo- und Strahlentherapie sollten Sie möglichst Ihre

- Darmflora stärken – z. B. mit Prä-/Probiotika, darmgesunder Ernährung

- Entgiftungsorgane stärken und ausleiten – z. B. mit pflanzlichen Tinkturen oder Tees

Für ein besseres seelisches Gleichgewicht kann der Therapeut Psychotherapie, Heilpflanzenpräparate, Homöopathie und Bachblüten nutzen.

Gegen Entzündungen wirken

- Gelbwurz

- Omega-3-Fettsäuren – z.B. aus Leinöl, Walnussöl, Hanföl

- bei Bedarf: Sanierung von Störfeldern wie zum Beispiel einer chronischen Nebenhöhlenentzündung oder eines „Reizdarms“

Zu den besonders interessanten Nährstoffen im Zusammenhang mit Brustkrebs gehören Jod und Vitamin D.

Frauen, die z.B. über Algen und Seefisch viel Jod zu sich nehmen, erkranken seltener an Brustkrebs (Smyth PP et al./Breast Cancer Research 2003).

Weitere Details zur Bedeutung von Jod bei Brustkrebs finden Sie in unserem Informationsblatt „Jod und Brustkrebs“.

Brustkrebspatientinnen, sollten auf eine gute Versorgung mit Vitamin D achten. Denn diese bietet nachweislich einen gewissen Schutz vor Metastasen und Rückfällen (Goodwin PJ/J Clin Oncol 2009).

Interessant sind auch Antioxidanzien (Informationsblatt „Vitamine“), deren Bedarf unter einer Strahlen- und Chemotherapie ansteigt (Gröber U/DZO 2009).

Die Befürchtung, dass Antioxidanzien, die Wirkung einer Chemotherapie beeinträchtigen, hat sich bei einer Auswertung von insgesamt 19 Studien nicht bestätigt (Block KI/Cancer Treatment Reviews 2007). Im Gegenteil: In einigen Fällen konnten durch die Zufuhr von Antioxidanzien sogar die Verträglichkeit und/oder Wirkung der Chemotherapie verbessert werden. Auch andere Arbeiten fanden keine negativen, sondern positive Effekte bezüglich der Prognose bei Brustkrebspatientinnen unter Chemotherapie und keine negativen Effekte für Patientinnen unter Strahlentherapie, wenn Vitamin E, Vitamin C oder Multivitamine eingenommen wurden (Nechuta S et al./Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2011).

Unterstützt werden sollte dies durch eine vitalstoffreiche Ernährung, bevorzugt mit Vollkorngetreide und -produkten (nicht zu grob!), Rohkost (in kleinen Mengen), Biogemüse, naturbelassene pflanzliche Öle und Fette (insbesondere Olivenöl und Leinöl). Wichtig ist auch, dass die Gabe von Vitaminen und Spurenelementen auf den Einzelnen abgestimmt wird. Fragen Sie daher Ihren behandelnden Arzt nach entsprechenden Blutanalysen, vor allem von Selen und Vitamin D.

Wie Sie sehen, bietet die Komplementärmedizin ein großes Spektrum, das bereits von vielen Frauen angenommen wird. Nach einer Umfrage nutzen bereits 63 % der Patientinnen mit Brustkrebs ganzheitliche Behandlungsmöglichkeiten, bei fortgeschrittenem Mammakarzinom sind es sogar 80 %.

Nutzen Sie lieber früher als später unsere und andere seriöse Beratungs- und Informationsangebote. Einen Überblick über das Thema Brustkrebs vermittelt Ihnen der nachfolgende Beitrag und unser Informationsmaterial.

Online-Dossier zum Thema Brustkrebs

Gesammeltes Informationsmaterial der GfBK

Betroffene berichten von ihrem persönlichen Weg mit Krebs

-

Meine Krebsreise

Renate Baum war in ihrem Beruf als Supervisorin und Coach in Berlin selbstständig tätig, bevor sie nach Spanien aufgebrochen ist und hier vielfältige Beratungsangebote aufgebaut hat. Sogar eine ehrenamtliche Beratung für deutschsprachige Krebspatient:innen hat sie ins Leben gerufen, denn Sprachfähigkeit und Selbstwirksamkeit bei Betroffenen zu stärken, war für Renate Baum nach ihrer eigenen Krebserkrankung vor vielen Jahren ein wichtiges Anliegen. Von Bekannten hatte sie damals den Tipp bekommen, sich an die GfBK zu wenden, und sie hat unser Angebot intensiv genutzt: Persönliche Beratung, Informationen im Internet und die Teilnahme an vielen Veranstaltungen waren ihr Weiterbildungsprogramm zum Thema Krebs und Therapie.

-

Mut zu eigenen Wegen – die Geschichte meiner Krebsheilung

Erschöpfung, anhaltender Stress und schließlich Überforderung – so sah die berufliche Situation von Rosie Castera über mehrere Jahre hinweg aus. Obwohl sie ihre Tätigkeit als Lehrerin liebte und sie sich immer für Schüler und Schülerinnen einsetzte, stellt sie im Rückblick fest, dass die Dauerbelastung zu ihrer Erkrankung beigetragen hat. Nach ihrer Genesung hat sie vieles in ihrem Leben verändert. Heute genießt sie ihr vielseitiges, aktives und buntes Rentenalter – und sie kämpft für die Kostenerstattung naturheilkundlicher Therapien.

-

Glückskrebs

„Ich weiß, es klingt wie eine Provokation. Jedoch im Rückblick auf meinen Heilungsweg sind es das Gefühl und das Resümee, die für mich stimmig sind.“ Gabriele Ruys steht nach einigen Jahren buddhistischer Praxis mitten in einem bewussten und achtsamen Leben, das sie in verschiedener Hinsicht herausfordert, als sie die Diagnose Brustkrebs erhält.

-

Mein Abenteuer mit Dr. Max Gerson

Nach der chirurgischen Entfernung eines aggressiven Brusttumors sollte Verena Müller-Bernet mit Chemotherapie, Bestrahlung und Hormontherapien behandelt werden. Stattdessen hat sie die sagenumwobene Gerson-Therapie gewählt. Heute ist sie krebsfrei und gesund und hilft anderen Patientinnen und Patienten, die Grundsätze der Ernährungstherapie praktisch umzusetzen.

-

Ums Überleben kämpfen - Verwandlungen auf dem Weg mit der Krankheit

Eine Krankengeschichte mit dramatischen Wendungen: Die Diagnose Brustkrebs hat Sarah Herrwerth als junge Mutter im Alter von 29 Jahren erhalten. Sie selbst beschreibt die folgende Zeit als sehr bewegend. Zwei weitere Diagnosen folgten, düstere Prognosen und strapaziöse Therapien auf der einen Seite - und wachsendes Vertrauen in die eigene innere Stimme auf der anderen Seite.

-

Dem Leben vertrauen

Bettina Flossmann war viele Jahre in der Welt unterwegs und ist dabei auch ihren geistigen und spirituellen Interessen gefolgt, bis die Geburt ihrer Tochter sie nach Deutschland zurückgeführt hat. Die Diagnose Brustkrebs hat sie nicht unerwartet getroffen, und auch die geistige Dimension von Heilung war ihr bereits bekannt. Doch den Weg selbst zu gehen, ist ein eigenes Abenteuer mit Höhen und Tiefen, das sie zur Heilung geführt hat. Als Betroffene hat sie mit Dr. Alexandra Kleeberg und Dietrich Busacker den Campus „cancer & co.“ ins Leben gerufen, der in diesem Jahr online gestartet ist.

-

Mein Krebsweg – von der Seele begrüßt

Dr. Beatrix Teichmann-Wirth ist Anfang 40, als die Diagnose Krebs in ihre Lebensrealität einbricht. Sie kommt durch die Diagnose mit einem aus dem Organismus stammenden Fühlen in Kontakt und lässt sich in der Folge davon leiten.

-

Bericht über den Umgang mit meinem Brustkrebs

Mutig und intuitiv reagiert Heike Seeberger auf ihre plötzliche Erkrankung. Nachdem sie zuerst den Vorschlägen der Ärzte folgt, wagt sie es mehr und mehr, ihren eigenen Entscheidungen zu vertrauen und ihren individuellen Weg für sich zu finden.

-

Und plötzlich eine Biegung im Weg …

Im Jahr 2009, im Alter von 59 Jahren, erkrankt Inge Wuthe zum dritten Mal an Brustkrebs. Sie verliert eine Brust. Bewusst und mutig geht sie ihren Weg zu sich selbst. Die jährliche Untersuchung: kalte Einsamkeit in der Umkleidekabine. Herzklopfen. Feuchte Hände. Ich schau in den Spiegel. Hab angstvolle Kinderaugen. Warum fällt mir der Begriff „tapfer” ein? Dann die Mammografie. Es tut weh, hab so viele Narben in meinen Brüsten. Ich beiße fest die Zähne zusammen.

-

Ganz schön auf den Hund gekommen

„Geh du vor”, sagt die Seele zum Körper, „auf mich hört Angela nicht, vielleicht hört sie auf dich”.–„Ich werde krank werden, dann wird sie Zeit für dich haben”, verspricht der Körper der Seele. (frei nach Ulrich Schaffer)

Erwarten Sie im Flur einer chirurgischen Praxis, dass Ihnen der Arzt beiläufig im Vorbeigehen die Diagnose Krebs mitteilt?